【稲刈り】手作業と機械の手順を写真と図解で解説!:岡崎農業法人オペレーター加藤

この記事では、お米農家が普段どのようにお米の収穫をしているのかを解説しています。

この記事でわかること

・稲刈りの基礎知識

・稲刈りを手作業で行う手順とコツ

・稲刈り機械(コンバイン)普及の歴史

・オペレーター加藤で行っている稲刈りの方法

本記事を通して、農業の大切さや楽しさ、そして厳しさを感じていただければ幸いです。

そもそも稲刈りとは?

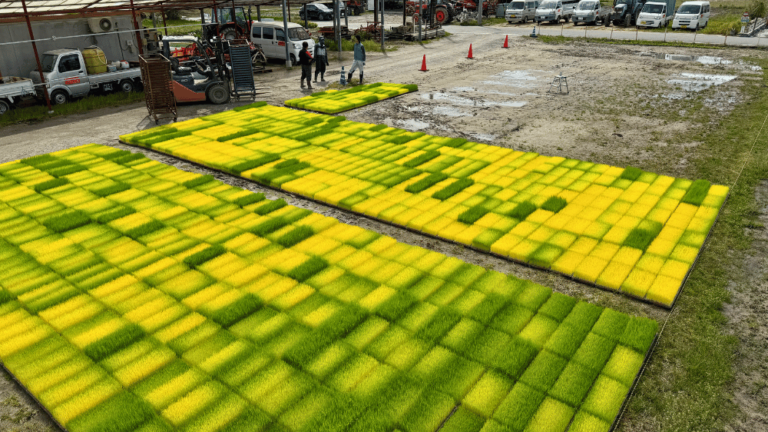

稲刈り(いねかり)とは、田んぼで育った稲を適切な時期に収穫する作業のことです。

単に収穫作業するだけではなく、稲の成熟度を見極め、最適なタイミングで行うことが求められます。

稲刈りの時期や手順は、さまざまな要素によって、少しずつ異なります。

✔️ 地域

✔️ 天候

✔️ 品種 など

稲刈りの最適な時期は品種によって異なる

稲刈りの時期は、田んぼがある地域や栽培している品種によって変わります。

地域や天候、品種によって刈り取りタイミングが異なるからです。

✔️ 日本の多くの地域

8月末〜10月にかけて稲刈りが行われる

✔️ オペレーター加藤

8月月末~11〜月頃にかけて稲刈りが行われる

また、品種によっても収穫時期が異なります。

早生種は8月下旬から、中生種は9月中旬、晩生種は9月下旬から10月上旬に収穫されることが多いです。

稲刈りをする2つ方法!手順とコツを写真と図解で解説!

稲刈りの作業には、大きく分けて二つの方法があります。

手作業

手作業では、「鋸鎌(のこぎりかま)」といった道具をを使用します。

鋸鎌(のこぎりかま)は、三日月型の刃先にギザギザがあり、稲を根元から刈り取るのに適しています。

稲を手作業で刈り取る具体的な手順は、次の通りです。

①稲を鎌で刈り取る

②稲を交差した状態で配置する

③稲の交差部分を藁紐で結ぶ

④藁紐で結ばれた稲を竹竿等で干す

①稲を鎌で刈り取る

②稲を交差した状態で配置する

③稲の交差部分を藁紐で結ぶ

④藁紐で結ばれた稲を竹竿等で干す

また、オペレーター加藤では毎年、地元の小学生に稲刈り作業の体験をしていただいています。

作業の雰囲気は、下記の記事をご参考ください。

手作業の稲刈りを通して、農業の楽しさや気をつけること、道具の扱い方を学んでいただいています。

刈り取り機

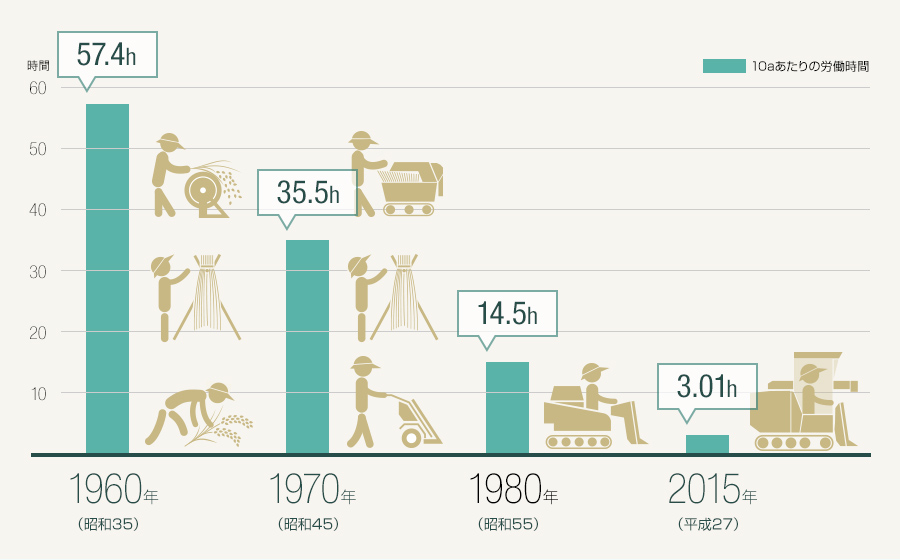

稲の刈り取り機(コンバイン)が普及される1960年代ごろまでは、鎌で一つずつ刈り取っていました。

普及当時は刈り取りのみでしたが、技術の進化によって現代では、次の3つの作業を同時に行なっています。

✔️ 刈り取り

✔️ 脱穀

✔️ 裁断

さらに最近では、自動で刈り取りができるオートシステムを搭載したコンバインも登場しています。

今後はオペレーター加藤でも、オートシステムの機械を導入し、作業の自動化に積極的に取り組んでいく予定です。

稲刈り作業に気をつけることとは?安全で快適に作業するコツ

稲刈りは、長時間外で行われる作業なので、動きやすくて通気性の良い服を選びましょう。

特に夏は、日差しを避けるための帽子、十分な水分補給も重要です。

オペレーター加藤では水筒やペットボトルを持参し、作業中もこまめに水分を取るようにしています。

まとめ:稲刈り作業の重要性とオペレーター加藤の取り組み

稲刈りは、日本の豊かな食文化を支える大切な作業です。

オペレーター加藤では、稲刈り作業を通じて農業の現場を深く知ることができる機会を提供していきます。

ぜひ記事を通して、農業の実態を知ってもらえると嬉しいです

オペレーター加藤へのお問い合わせはこちらからご連絡ください。